昭和の喫茶店を思い出すような、

どこか懐かしいコーヒーゼリーのレシピをご紹介します。

母は、私が子どもの頃から喫茶店を営んでいました。

朝、お店に入ると、ハンドドリップで淹れる

コーヒーの香りに包まれていたのを覚えています。

そんな記憶をたどりながら、

今の自分だったら、喫茶のコーヒーゼリーをどう作るだろう?

と考えて、レシピを組み立てました。

今回は、ふやかす手間がいらない「ゼラチン21」を使います。

最小限の阿波和三盆糖を加えて、上品な甘みに仕上げました。

コーヒーゼリーの作り方を動画でご紹介します

所要時間:21:45

徳島素材

阿波和三盆糖(岡田製糖所)

コーヒー豆(ザ・コーヒービーンズ)

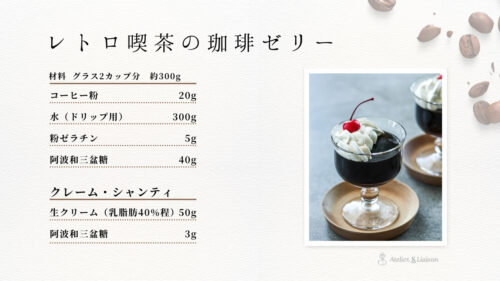

レトロ喫茶風 阿波和三盆糖の珈琲ゼリー レシピ

レトロ喫茶風 阿波和和三盆糖の珈琲ゼリー

(約300g/グラス2カップ分)

珈琲ゼリー

- コーヒー粉 20g

- 水(ドリップ用) 300g

- 粉ゼラチン(ゼラチン21) 5g

- 阿波和三盆糖 40g

クレーム・シャンティ

- 生クリーム(乳脂肪40%程度) 50g

- 阿波和三盆糖 3g

- さくらんぼ(缶詰) 2個

作り方|粉ゼラチンで作る珈琲ゼリー

1.コーヒーを淹れる

コーヒー豆はを中挽き~粗びきにする。

90℃のお湯でハンドドリップでいれる。

抽出時間は2分半が目安。

抽出後、280gほどのコーヒーが取れていればOKです。

徳島の鳴門市にある、コーヒー豆販売店

「ザ・コーヒービーンズ」さんの「藍」

ナッツやブラックベリー風味、

甘くすっきりとした後味のブレンドです。

2.粉ゼラチンを加える

抽出したコーヒーが熱いうち(50~60℃)に、

粉ゼラチン(ゼラチン21)を振り入れて溶かします。

温度が下がっているときは、

電子レンジで60℃くらいに温めてください。

5倍の冷水であらかじめふやかしたものを加えます。板ゼラチンを使う場合

たっぷりの冷水でふやかして水気を絞ったものを加えます。

3.阿波和三盆糖を加えて混ぜる。

阿波和三盆糖を加えて、よく混ぜて完全に溶かします。

置き変えても作れます。

4.ゼリー液を冷やしてグラスに注ぐ。

ゼリー液をボウルに移し、底を氷水にあてて冷やします。

軽くとろみが出てきたら、

注ぎやすい容器に移し、グラスに注ぎ入れます。

表面に泡が残った場合はスプーンで取り除くか、

バーナーをあてると消えます。

5. 冷蔵庫で冷やしかためる。

ラップなどおおって、冷蔵庫で2時間ほど

冷やし固めます。

少しずつ固さが増していきます。

翌日にお召し上がりになる場合は、

粉ゼラチンを4.5gに減らすと、

ちょうどよいやわらかさになります。

6.クレーム・シャンティを作る

生クリームに和三盆糖を加える。

ボウル底を氷水にあてながら

角がピンと立ち、絞れるかたさまで泡立てる。

7. 絞って仕上げる

絞り袋(口金は6切を使用)に入れてゼリーの上に絞る。

阿波和三盆糖をクリームの上に茶こしでかける。

さくらんぼをひと粒のせる。

素材について

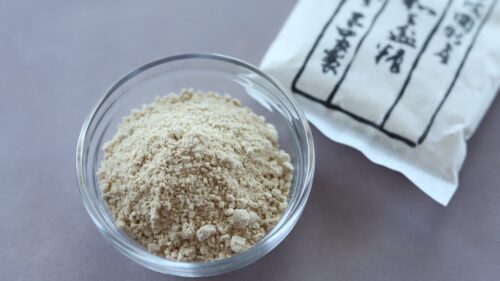

ゼラチン21(ふやかさずに使える粉ゼラチン)

新田ゼラチンの「ゼラチン21」

【公式サイトより引用】

においが極めて少なく素材の持ち味を活かせる牛骨由来の最高級ゼラチン。

固まる力が強い、顆粒タイプのゼラチンです。

独自製法によりゼラチンをふやかす必要なく、直接お湯に振り入れて溶かすことができます。

プルンとした食感と無色透明な出来上がりで本格的なメニュー作りに最適。

素材にこだわるシェフや、よりクリアなゼリーを作りたいという方におすすめです。

手間なく手軽に、美しく輝くゼラチン料理を実現します。

ふやかす手間がいらず、

液体に直接溶かして使えるタイプの粉ゼラチンです。

ふやかすための水分がいらないので、

ゼリーに余計な水分が入らず仕上げらます。

ゼラチン特有の香りが極めて少なくクリアなゼリーが作れます。

何より手軽なのはいいですね!

珈琲は自分の好みを選んでいい

コーヒーゼリーに合うコーヒー豆ってありますか?

正解はありません。

好みで選んでくださいね。

コーヒー豆販売店の方にお聞きしたところ

「自分がこの味が好き」と思うものでよいそうです。

今回は、ハンドドリップで丁寧にいれることに

こだわりましたが、インスタントコーヒーや

水だしコーヒー、市販の無糖コーヒーでも構いません。

私は少し深煎りものを選んでいます。

コーヒーを引き立ててくれる阿波和三盆糖

徳島特産の「阿波和三盆糖」を使いました。

今回は、岡田製糖所さんのものを使いました。

コーヒーの風味を邪魔することなく、

品のよい甘みがつきます。

阿波和三盆糖の干菓子を

コーヒーに添えていただくことも多いです。

まとめ

徳島の阿波和三盆糖を使ったコーヒーゼリーを通して、

「粉ゼラチン」の扱い方をご紹介しました。

使用したのは、ニッタゼラチンの「ゼラチン21」です。

お菓子のプロコースでは、

このような凝固剤の性質や使い方(製菓理論)を、

地元素材をいかしたお菓子メニューをとおしてお伝えしています。

プロとしてお仕事をしていく上で欠かせない

お菓子の理論を身につけたい方は、

まずはオンラインの体験会にご参加ください。